Rosi und das Haus Brühl 18/Kapitel 1/Rosis seltsame Geburt |

298 Stimmen |

| |

|

| © rosmarin

|

|

| |

|

|

Für Erwachsene und Kinder Für Erwachsene und Kinder

Rosi und das Haus Brühl 18

Teil 1

Das Haus Brühl 18

Das Jahr 1943

1. Kapitel

Rosis seltsame Geburt

Die kleine, mittelalterliche Stadt lag verlassen. Durch die Gassen mit den eng aneinander geschmiegten Häusern, die aussahen, als müssten sie sich gegenseitig schützen, pfiff der Wind. Es hatte aufgehört zu schneien.

Rosi fror in ihrem dünnen Mantel. Zitternd schlug sie die Arme umeinander und stampfte mit den Füßen in den schon wieder viel zu kleinen Schnürschuhen.

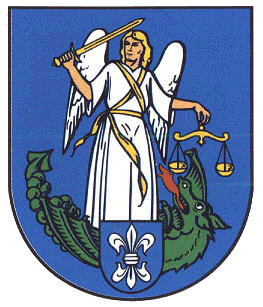

Sie sehnte sich nach dem warmen Ofen. Bestimmt würden die anderen schon in der gemütlichen Stube sitzen und auf sie warten. Es wurde ja schon langsam dämmerig. Mühsam stapfte sie durch den dicken Schnee zu dem alten Marktplatz. Vor dem Brunnen mit dem Teufel und dem Kind auf der Waage blieb sie stehen.

Ein Kind wiegt schwerer als der Teufel.

Wie oft hatte Else die Geschichte von dem Kind und dem Teufel erzählt. Und jedes Mal etwas anders. Doch sie hatte sofort gemerkt, wenn Else etwas hinzugefügt oder gar weggelassen hatte und war jedes Mal gespannt, was es wohl diesmal sein würde. Meistens jedoch stimmte alles.

„Zu Buttstädt auf dem Brühl“, begann Else, während ein Lächeln um ihre vollen Lippen spielte, „wohnte vor alter, alter Zeit ein Ehepaar. Das war schon lange verheiratet und sehr glücklich. Manchmal aber wurde das Glück getrübt. Denn die Ehe war kinderlos geblieben. Und die beiden wünschten sich doch so sehr ein Kind.

Eines Tages, als sie wieder darüber sprachen, der Wunsch übermächtig und sie sehr traurig wurden, erschien ihnen der Teufel. Sie wussten sofort, dass er es war. Dieser Bösewicht. Dieser Verführer, den alle Menschen so sehr fürchten. Plötzlich stand er vor ihnen. Gehüllt in einen schwarzen Umhang. Und aus seiner Kapuze ragten zwei kleine, rote Hörnchen. Bestimmt war er ganz leise durch den Schornstein in die Stube hinein geflogen. Das konnte der Teufel. Und unsichtbar machen konnte er sich auch. Das machte es den Menschen ja so schwer, ihn zu erkennen. Doch diesmal gab er sich zu erkennen. Er wollte ja etwas von dem Ehepaar, das sich so sehr ein Kind wünschte.

‚Ich helfe euch‘, sagte der Teufel, während sich sein Gesicht zu einer hinterhältigen Grimasse verzog. ‚Ihr sollt einen Knaben bekommen und das Glück der Elternschaft genießen. Doch an seinem 14. Geburtstag soll das Kind mir gehören.‘

In ihrer Not ließ sich das Ehepaar verblenden. Kommt Zeit, kommt Rat dachten sie und freuten sich auf das Kind.

Und tatsächlich gebar die Frau nach neun Monaten einen Knaben. Doch immer, wenn sie das unschuldige Kind lächeln sahen, wurde ihnen weh ums Herz.

Der Knabe wuchs schnell heran. Er war fröhlich, fleißig und klug und das größte Glück seiner Eltern. Doch dem Ehepaar wurde bang und bänger und es flehte zu Gott, er möge das Unglück von ihnen abwenden.

Da sandte der Herr einen Engel. Der gebot dem Teufel, sich auf die Schale einer Waage zu setzen.

Der Engel legte das Kind in die andere Schale und sagte: ‚Wenn dieser Knabe schwerer ist, als du, Teufel, sollst du ihn bekommen, wie versprochen.‘

‚Abgemacht‘, erwiderte der Teufel im Bewusstsein seines Sieges.

Da sank die Schale, in der der Knabe saß, tief hinab.

‚Bringt mir einen Mühlstein!‘, rief der Teufel zornig. Er konnte nicht akzeptieren, dass ein Kind mehr wiegen sollte, als er. Der Teufel.

Das Ehepaar wälzte einen schweren Mühlstein heran und hob ihn mit großer Mühe auf die Waagschale zu dem Teufel.

Doch es nutzte nichts. Das Kind war und blieb schwerer als der Teufel.

Da ging dieser zornig von dannen.“ Else legte eine kleine Kunstpause ein, bevor sie abschließend fortfuhr: „Und zum Andenken an diese wahre Geschichte hat man auf dem Ratsbrunnen einen Engel mit einer Waage, in deren einer Schale der Teufel mit dem Mühlstein und in der anderen das Kind sitzt, abgebildet.“

Wenn sie einen Pfennig besäße, würde sie ihn in den Brunnen werfen zu den anderen Pfennigen, die auf dem Grund lagen. Das sollte Glück bringen. Und Glück konnte man immer gebrauchen.

Fröhlich winkte sie dem Engel auf der Kirchturmspitze zu und lief weiter.

Der Engel mit der Flöte in den Händen dient als Wetterfahne und Wahrzeichen von Buttstädt auf dem Turme der Michaeliskirche.

Als in den Hussitenkriegen die Feinde nahten, hatte plötzlich ein Engel auf einer Flöte eine traurige Melodie gespielt und somit die Stadt auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Als Dankbarkeit hat man ihn dann als Wahrzeichen genommen.

Sie würde auch gern Flöte spielen und die Menschen vor den Feinden warnen. Aber sie hatte noch keine Feinde gesehen. Eine Flöte besaß sie auch nicht. Im Wohnzimmer stand nur ein altes Harmonium. Else konnte Mandoline spielen. Aber es fehlte ja eine Saite.

Rosi liebte die alten Sagen und wundersamen Märchen, die Else und manchmal auch Berta immer wieder erzählten. Die Geschichten aus der Bibel waren die schönsten Märchen. Diese waren Ottos Metier. Elses Vater. Er war Adventistenprediger und wusste somit am besten Bescheid.

Mühsam stapfte sie weiter. Eine enge Straße noch. Dann war sie endlich am Ziel. Dem dreistöckigen Gebäude im roten Backsteinbau. Ihre Schule.

Nächstes Jahr sollte sie eingeschult werden, genau gegenüber vom Rossplatz.

Da war im Mittelalter der Ochsenmarkt und die Händler aus aller Herren Länder verkauften hier ihr Vieh. Besonders das Ochsenvieh. Deshalb nannte man Buttstädt ja auch scherzhaft Ochsenbuttscht. Zigeuner und Händler aus Polen und Ungarn trieben ihre riesigen Viehherden hierher, um sie zu verkaufen. Sie waren damals eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt. Später, als die Menschen nicht mehr so viel Schlachtvieh wollten, wurde aus dem Ochsenmarkt ein Pferdemarkt und so eine Art Volksfest mit allem, was dazu gehörte. Stände mit Ost und Gemüse, Eiern von den Bauernhöfen, Butter und Käse, verschiedene Öle, Sauerkraut, eingelegte Gurken, süße Kuchen und bunte Plätzchen, Lakritze und anderes Süßzeugs gab es dort. Alles selbstgemacht.

Später gesellten sich die Handwerkerstände hinzu. Die Händler boten Spielzeug an, Puppen, Puppenhäuser, Schaukelpferde und Bauerhöfe. Auch geflochtene Weidenkörbe. Jedes Jahr gab es etwas Neues zu entdecken. Bald kamen auch die Spaßmacher, die Harlekine, und unterhielten das Publikum mit frechen Versen und Liedern. Zigeuner in ihren bunten Kleidern tanzten ihre Zigeunertänze und spielten dazu traurige oder lustige Melodien auf ihren Geigen. Das Volk stand im Kreis um sie herum und klatschte. Ein lustiges Treiben soll das gewesen sein.

Jetzt lag der Rossplatz verlassen unter der dicken Schneedecke.

Noch wenige Minuten. Dann hatte sie endlich den Brühl erreicht. Ihre Straße. Nur noch ein paar Schritte. Dann stand sie vor ihrem Haus. Dem Hexenhaus. So nannte sie es, weil es so klein und auf seine Art auch gemütlich war. In dem Haus hatten schon Berta und Otto gewohnt. Davor Ottos Eltern. Und davor wieder die Eltern und wieder die Eltern. Das Haus war eines der ältesten in der Stadt. Sie erhielt im Jahre achthundert das Stadtrecht. Zur Kaiserkrönung Karl des Großen. Na, wenn das nichts war. Der Brühl selbst war noch älter. Das sah man schon an dem unregelmäßigen kleinen Kopfsteinpflaster.

Gegenüber von Brühl 18 gab es noch ein uraltes Haus. Das war das Haus, in dem der Teufel den Eheleuten das Kind versprochen und nicht bekommen hatte. Sie hätte dem Teufel auch nicht ihr Kind gegeben. Gott war stärker als der Teufel.

Von dem Kopfsteinpflaster war jetzt nichts zu spüren. Der Schnee hatte eine dicke, weiche Decke darüber gelegt. Einen weichen, flauschigen Teppich.

Vom Frühjahr bis zum Herbst, manchmal sogar im Winter, lugten zwischen den ungleichmäßigen Steinen dünne Grashalme hervor. Sie und Else rupften sie immer aus. Es sollte ja alles seine Ordnung haben.

Sehnsuchtsvoll schaute Rosi auf die Erde. Nein, in diesem Winter würde sie wohl kein Hälmchen erblicken.

Dieser Winter war zu hart. Ein Wunder nur, dass das mit grauen Schiefern gedeckte Dach die dicke Schneeschicht aushielt. Die grauen Schiefer schmückten auch den oberen Stock des kleinen Hauses. So sah das Haus wirklich wie ein Märchenhaus aus. Ein Hexenmärchenhaus.

Sie stellte sich vor, die Schiefer wären aus Lebkuchen, verziert mit den leckersten Süßigkeiten. Zuckerplätzchen, Marzipan, Schokolade und Liebesperlen zum Beispiel. Wie gerne würde sie daran knabbern. Und wenn die böse Hexe dann sagen würde:

„Knusper, knusper knäuschen, wer knuspert an mein Häuschen?“, würde sie natürlich erwidern wie im Märchen: „Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.“ Die Hexe würde dann zur Tür heraustreten, um nachzuschauen, ob es stimmt. Und diese Gelegenheit würde sie nutzen und die Hexe ganz schnell in das Haus zurückstoßen. Hinein in den Ofen, aus dem die Flammen schon züngeln, und dann ganz schnell die Ofentür verriegeln, das Haus verlassen und zusehen, wie die böse Hexe als Rauch durch den Schornstein fliegt, hinein in den trüben Himmel. Haha. Weg wäre sie. Für immer. Die böse Hexe. Und der Hänsel brauchte keine Angst mehr zu haben.

Vorsichtig drückte Rosi die schwere Klinke nieder. Die Türglocke schellte.

„Da bist du ja endlich!“ Else eilte von dem Wohnzimmer in den eiskalten Flur. „Schnell zieh die Schuhe aus. Du bist ja ganz erfroren! Was treibst du dich auch bei dem Wetter draußen rum!“

Else zog Rosi ins Wohnzimmer. „Wir müssen morgen die Ohrenschützer abliefern“, sagte sie. „Wir brauchen dich hier. Das weißt du doch.“

„Ja, ich weiß. Aber ich wollte noch einmal zu meiner Schule.“

„Du immer mit deinen dummen Sachen“, schimpfte Else, „ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wie ich euch durchbringen soll. Und du gehst ständig auf Wanderschaft. Oder träumst vor dich hin. Wach endlich auf. Es ist Krieg. Dein Vater ist an der Front. Vergiss das nicht. Die Soldaten brauchen unsere Hilfe.“

Schuldbewusst setzte sich Rosi an den Tisch. Jutta und Heinzi arbeiteten schon fleißig. Mit heraushängender Zungenspitze zwischen ihren leicht geöffneten Lippen schnitt Jutta die vorgezeichneten Teile aus. Heinzi stapelte sie gewissenhaft übereinander.

Die Ohrenschützer mussten schnell fertig werden. Die Soldaten brauchten sie dringend in dem eiskalten Winter vor Moskaus Toren. Auch Mützen, Schals und Pullover mussten für sie gestrickt werden. Vielleicht brauchte ja auch ihr Vater etwas Warmes zum Anziehen.

Else hatte die blaue Lampe mit den gelben Blumen von der niedrigen Decke gezogen. Ihr funzeliges Licht fiel anheimelnd auf das blanke Holz des ovalen Tisches, auf dem die Teile für die Ohrenschützer lagen. Zwischen Leim, Nadeln, Zwirn und Scheren.

Im dem eisernen Kanonenofen mit dem runden schwarzen Rohr, das durch das ganze Haus führte, rumorte, vermischt mit dem Winterwind, die laue Wärme eines Feuers, das nicht die Kraft hatte, die Eisblumen an den zwei Fenstern aufzutauen.

„Bitte, Mama, erzähl noch mal von meiner Geburt“, bettelte Rosi. „Dabei kann ich flinker arbeiten.“

„Das kannst du doch bald singen.“ Else schüttelte ihren Kopf. „Na, gut“, lenkte sie dann ein. „Aber nur noch einmal.“

Die Kinder rückten mit ihren Holzstühlen näher an Else heran, begierig, noch einmal, nur dieses eine, allerletzte, einzige Mal, dieser wundersamen Geschichte Rosis wundersamer Geburt zu lauschen.

„Das war so“, begann Else leise, „eigentlich war es noch nicht so weit. Wir hatten noch vier Wochen Zeit. Also, ich bekam plötzlich heftige Leibschmerzen. Vielleicht kommt das von dem warmen Zwetschgenkuchen, den ich vorhin gegessen hatte, dachte ich. Ja, ich hatte so ein Stück, oder vielleicht waren es auch zwei, von dem frischen Zwetschgenkuchen gegessen. Ich habe ihn buchstäblich hinuntergeschlungen. So einen Heißhunger hatte ich. Nun tat mir der Bauch weh. Das war die Strafe. Aber sie werden schon wieder vergehen, dachte ich. Doch sie vergingen nicht. Sie wurden noch heftiger. Also ging ich auf den Hof. Die Sonne schien. Es war noch schön warm, obwohl es ja schon Mitte September war. Und es war Mittagszeit.

Mit Mühe setzte ich mich dann auf das Plumpsklo. Ich drückte und drückte. Aber es kam nichts. Da, plötzlich, schoss es mir durch den Kopf, dass du vielleicht schon kommen könntest.“

Else sah Rosi lächelnd an. „Du bist ja mein erstes Kind“, sagte sie, „und ich wusste nicht, was Wehen sind. Aber ich wusste, dass du jetzt diese Welt erblicken wolltest. Fast einen Monat zu früh. Du warst also schon damals so neugierig. Also“, fuhr Else fort. „Ich fühlte dich kommen. Und das auf dem Plumpsklo. Mein Gott! ‘Karl, Karl' rief ich euren Vater. ‚Lauf schnell, hol' die Hebamme, das Kind kommt!' Karl rannte, die Hebamme zu holen. Doch als sie kam, hatte sie nicht mehr allzu viel zu tun. Du warst schon da und hingst an meiner Nabelschnur mit dem Kopf fast in der Scheiße. Ja, so war das.“

„Scheiße sagt man nicht“, rügte Karlchen.

„Das ist nun schon fünf Jahre her“, ignorierte Else Karlchen berechtigten Einwand. Scheiße war ein verpöntes Wort. Und die Geschichte eine schöne Geschichte.

Else stand auf, um die Tür, die das Wohnzimmer von der schmalen Küche trennte, zu öffnen.

Sofort zog eine dumpfe, koksige Wärme, die die weiße Grude verströmte, in die Stube.

„Und als ich kam, hast du gesagt: ‚Kind fahr wieder in die Heimat'“, piepste Jutta.

„Ja, weil du so klein und dünn warst.“ Else setzte sich wieder an den Tisch.

„Und ich auch?“, meldete sich Karlchen zu Wort.

„Du nicht.“ Else lachte. „Du warst ein strammes Wonnebaby. Und heiß erwartet. Schon Rosi sollte ja ein Junge werden.“

„Aber als ich geboren wurde, war noch kein Krieg“, sagte Rosi. „Stimmt' s Mami?“

„Stimmt, Erst ein Jahr später. Am 1. September 1939. Da eroberte die Deutsche Wehrmacht Polen.“

„Mädchen ist besser.“

„Wieso das?“

„Die müssen nicht in den Krieg.“

„Wer weiß.“ Elses Gesicht wurde ganz ernst.

„Aber wir siegen.“

„Wie kommst du denn darauf?“ Else schaute Rosi verwundert an.

„Das hat doch Papa gesagt“, sagte Rosi, „als wir ihn am Bahnhof verabschiedet haben. Weißt du das nicht mehr? 'Mit Gott und Vaterland!' hat er gerufen, und 'Wir werden siegen! Bald bin ich wieder bei euch.'“

Else schaute sinnend auf ihre Hände. „Das ist lange her“, sagte sie. „Nur Gott weiß, wie der Krieg ausgeht.“

Die Schlacht um Stalingrad war verloren. Die 6. deutsche Armee hatte kapituliert. Nach einer Großoffensive waren 200000 Wehrmachtssoldaten von der Roten Armee eingekesselt worden. Zwei Drittel der Soldaten starben in den folgenden Wochen und Monaten vor Hunger, Kälte und Erschöpfung oder bei den zahlreichen Kämpfen mit den Sowjets. 90000 sollen in Kriegsgefangenschaft, die Hälfte davon in den Lagern an Fleckfieber gestorben und Zehntausende auf den langen Märschen in die sibirischen Lager umgekommen sein. So jedenfalls hatte es Richard gesagt. Im Radio hörte man davon natürlich nichts.

„Der Krieg kehrt zu uns zurück“, prophezeite Richard bei jeder Gelegenheit. „Wie ein Bumerang. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein.“

Richard hatte seine Weisheiten vom Feindsender, obwohl verboten war, den zu hören und Else damit überhaupt nicht einverstanden war.

Von Karl hatten sie lange nichts mehr gehört. Ihr war, als hätte es ihn nie gegeben. Und sie schämte sich dafür. Sie betete jeden Tag zu Gott, ihn gesund wieder nach Hause kommen und nicht in der russischen Kälte sterben zu lassen.

„Und nun müssen wir uns beeilen“, raffte Else sich auf, „Wir müssen unsere Pflicht tun und etwas zur Rettung unserer tapferen Soldaten beitragen.“

Die Kinder merkten nicht viel von den Schrecken des Krieges. Er war Alltag. Und doch noch weit weg. Die Nachrichten, die lautstark aus dem Volksempfänger hallten, der in der kleinen Stube einen Ehrenplatz auf einem besonderen Regal innehatte, gleich rechts neben der Tür, interessierte sie noch nicht. Für sie war wichtig, was sie von den Erwachsenen aufschnappten.

Der Winter verging. Der Frühling hielt seinen Einzug.

***

Fortsetzung in Kapitel 2 |

| |

| http://www.webstories.cc |

06.12.2025 - 02:34:58 |

|

|